食品ロス削減

食品ロスとは

食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことです。

飢えに苦しむ貧しい人がいる一方で、飲食店や家庭での食べ残し、製造過程で発生する規格外品、売れ残りによる廃棄などによって、各国で食品ロスが発生しています。

こうした背景を受けて、2015年9月に、国連の「持続可能な開発サミット」で採択された2030年までの国際目標「持続可能な開発目標(SDGs)」の中で、目標12「つくる責任、つかう責任」が設定されました。この中には11個のターゲットがあり、その1つとして「食品ロスの削減」がうたわれています。

日本では、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的として、2019年に「食品ロスの削減の推進に関する法律」を制定して、行政・事業者・消費者の役割が定められています。

SDGsロゴ

SDGs目標12のアイコン

日本の現状

日本では年間約472万トンの食品ロスが発生しています(農林水産省及び環境省「2022年度推計」)。これは、国連世界食糧計画(WFP)による年間食糧支援量の約480万トン(2022年実績)に匹敵する数量です。

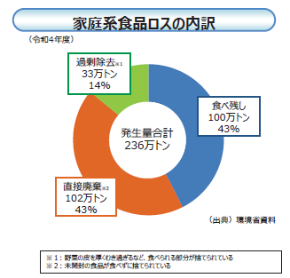

令和4年度家庭系食品ロスの内訳

(引用:消費者庁「食品ロス削減関係参考資料」)

2022年時点において、食品ロスの約半分は家庭から発生しています。

国民1人の1日あたりの食品ロス量は約103グラム(おにぎり1個分相当)で、年間にすると約38キログラムの食品が捨てられている計算になります。

家庭での食品廃棄物の内訳は、

・直接廃棄(未開封の食品を捨てる):43%

・過剰除去(野菜の皮などを厚くむきすぎる):14%

・食べ残し:43%

の割合となっています。

なぜ食品ロスが問題なのか

・水分を多く含む食品の焼却には大量のエネルギーが必要になり、ごみ処理に多額の費用がかかります。増加したコストは、商品の値上げなど様々な形で家計へとはね返ってきます。

・ごみの焼却によって排出されたCO2や焼却灰は環境に悪影響を及ぼします。温室効果ガスは地球温暖化を招き、干ばつや洪水などの異常気象によって、農作物の生産に甚大な被害が発生、食品の価格高騰や品薄状態を引き起こします。

・日本の食料自給率は約38%(農林水産省「令和5年度食糧需給表」)と低く、食料の多くを海外からの輸入に依存しています。食品ロスは、食料だけでなく輸送に要したエネルギーやお金も無駄にしているのです。

・日本の貧困世帯の割合は15.4%、17歳以下の子どもの貧困率は11.5%(厚生労働省「国民生活基礎調査(2022年)」)で、約9人に1人の子どもが貧困状態にあります。食事に困っている人がいる一方で、まだ食べられる食品をごみとして捨ててしまっています。

食品ロスを削減するためには

今すぐできる”5つの心得”

- 買い物は必要な量だけ購入する(買いすぎない)

- 料理は食べきれる量だけ作る(作りすぎない)

- 野菜の茎や皮にも栄養がたくさん(むきすぎない)

- 賞味期限が過ぎても食べられるものもある(捨てすぎない)

- すぐ食べるものは商品棚の手前から取る(てまえどり)

食品の期限表示を正しく理解する

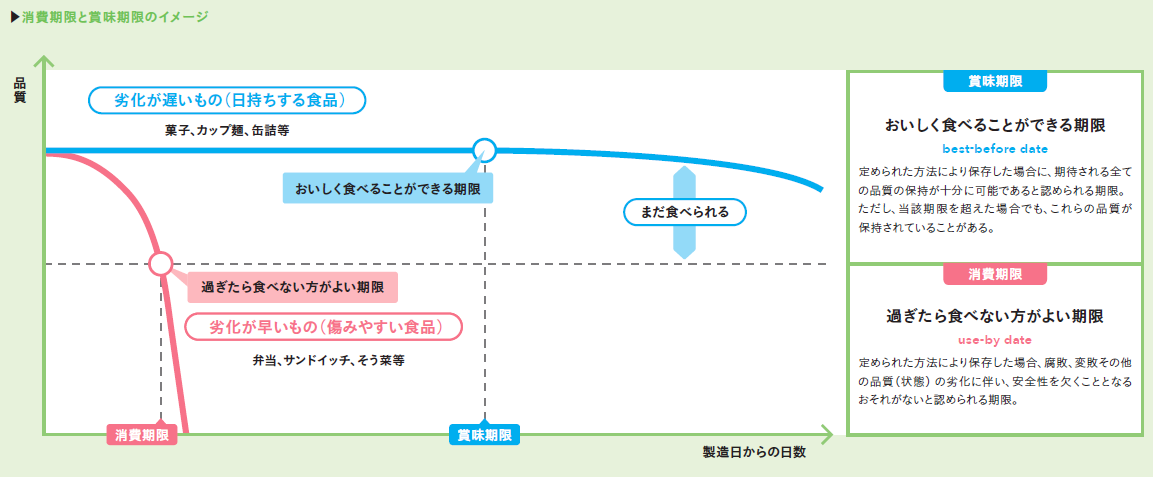

食品の期限表示は、「消費期限」と「賞味期限」の2種類があり、いずれも開封していない状態で、表示されている保存方法で保存した場合の期限が表示されています。

「消費期限」は、「食べても安全な期限」、

「賞味期限」は、「おいしく食べることができる期限」です。

賞味期限を過ぎてもすぐに廃棄せず、自分で食べられるかどうかを判断することも大切です。

消費期限と賞味期限のイメージ

(引用:消費者庁「食品ロス削減ガイドブック」)

食材を無駄にしないアイデアレシピ

料理は食べきれる量だけ作るのが望ましいですが、どうしても作りすぎたり食べ残したりすることがあります。そんなときは他の料理に変身させて、残さずおいしく食べきりましょう。

消費者庁では、料理のリメイクレシピのほか、野菜を丸ごと使ったレシピのほか、使い切りレシピなどを掲載しています。

また、食材を無駄にしない切り方や調理方法など、オリジナルのレシピを考えてみるのもよいでしょう。

[食品ロス削減レシピ]もったいないを見直そう(消費者庁のページ)

エシカル消費(てまえどり等)

消費という日常的な活動を通じて、社会的な課題解決に貢献しようという考え方を「エシカル(倫理的な)消費」と呼びます。

例えば、個包装の商品は、1人前の分量が分かりやすく、使わなかった分はそのまま保管しておけるので、作り過ぎを防止できます。すぐに使う食品は、商品棚の手前から優先的に取る(てまえどり)ことで、廃棄される量を減らすことができます。

こういった食品ロス削減のための行動は、食料資源の有効活用や地球温暖化の抑制につながり、結果的に私たちの生活を守ることにもなります。商品を選ぶ基準として、その商品を購入することが社会にどんな影響を与えるか考えてみましょう。

フードバンクへの食品寄附

フードバンクとは、包装の印字ミス等により販売が困難になった食品、規格外の農産物、家庭で余った食品などの寄附を受け、食料支援を必要とする家庭や福祉施設などに無償で提供する活動を行う団体のことです。

捨てられるはずだった食品を、ひとり親家庭や生活に困っている人へ無料で届けることで、食品ロスを削減するとともに、福祉支援にも協力することができます。

県内で活動しているフードバンク団体や事業者については、県ホームページを参照してください。

30・10(さんまるいちまる)運動

30・10(さんまる・いちまる)運動は、宴会の時の食品ロスを減らすためのキャンペーンです。乾杯からの30分間とお開き前の10分間は自分の席で料理を楽しみ、食べ残しを減らそうと呼び掛けることから「30・10運動」と名付けられました。

特に宴会の多い7月から9月、12月から1月は、飲食店での食べ残しが増える時期です。楽しくおいしく食事を食べきりましょう。

エコジンVOLUME.68「3010運動って?」(環境省のページ)

食品ロス削減啓発ポスター

当市では食品ロス削減の啓発ポスターを作成しています。飲食店や食料品店などでの普及啓発にご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係

所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)

直通電話番号:025-752-3924

ファックス番号:025-757-1751

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年08月05日